農業体験行ってきました!

5月の連休に行われたスタディツアーの参加生徒による報告です!

-----------------------

GW期間中の5月3日〜4日に1泊2日で農業体験スタディーツアーがありました。

茨城県水戸市にある日本農業実践学園にお邪魔させてもらい、農業について広く学ぶツアーとなりました。1年生から3年生まで総勢22名の生徒が参加し、他クラス、他学年との交流も楽しむことができ、とても充実したツアーとなりました。その様子をご紹介します!

ありがとうございました!

現地集合をし、ガイダンスと昼食を終えると早速一つ目のプログラムの始まりです。

スイカの苗の植え付けをしました。マルチシートの貼り付けもやり、汗だくになりました...!

自分たちで竹を鍋へと大変身させました!試行錯誤しましたが、そのおかげか、その竹を使って作ったカレーとご飯は美味しかったです。

夜はBBQをしました!天気にも恵まれ、親睦を深める機会にもなりました。

お肉や、畑で採れた野菜を自分たちで焼いて食べました。煙で目が痛くなったり、火がつかなかったり。。。みんなで協力して作った夕飯はすごく美味しかったです!

農業機械の操縦体験をしました。乗り物を運転するということ自体が初めてでしたが、更にアームを動かして土を動かしたり、実際に機械で土を耕してみたりと、とても貴重な体験となりました。

酪農体験もしました。まずは牛の餌となる草を集めて牛にあげました。フォークという道具を使ったのですが、最初は使い慣れず難しかったです。

また、実際に牛との触れ合いをさせてもらいました。子牛はとても可愛くて愛情が湧きましたが、この子達もいずれ肉牛になることを考えるとお肉をいただく時の感謝の気持ちを改められました。

F1という品種のコーンを植えました。種は一つずつ向きを確認しながら何百個もみんなで植えていき、農作業はとても地道な作業も大切だと感じました。

落花生(ピーナッツ)の種を植えました。種は育つ前に鳥に食べられたりするのを防ぐため、不織布ネットのカバーをかけました。

今はその落花生はきちんと発芽して、成長しているそうです。

最後に学園で栽培している野菜を収穫させてもらいました。かぶやレタス、水菜や大根など、たくさんの種類の野菜を収穫し、この野菜ってこうやって収穫するんだ、という新しい発見をたくさんしました。

感想

初めての学校を通じた宿泊イベントでしたが、実りの多い時間になりました。他の学年との交流もあり、楽しかったです。ご飯もとても美味しくて、農業や酪農の大切さを、誰に教わるわけでもなく、自ら体で体感しました。企画してくださった皆さん、ありがとうございました!!(K)

普段できないような農業体験を体験できたことをとても嬉しく思ってます。農業もしながら、学校内であまり交流が少ない他学年ともつながる機会になってとても楽しかったです。みんなで協力しながら体験をして、いろいろ学び、素晴らしい経験をすることができました!(A)

1泊2日のツアーではありましたが、その中で農業や酪農という仕事について多くを学ぶことができ、たくさんの新しい発見をして、とても良い体験学習になりました。また、他学年との交流は学校での交友関係を広げてくれる良い機会となりました。日本農実践学園の先生方や黒澤先生をはじめとしたこの機会を与えてくれた全ての人に、感謝の気持ちでいっぱいです。(R)

特に1年生にとっては初めての宿泊行事であったこともあり、私たち参加した生徒一人一人にとってとても楽しい意味のある思い出となりました。ありがとうございました!

------------

お世話になった日本農業実践学園のみなさま、

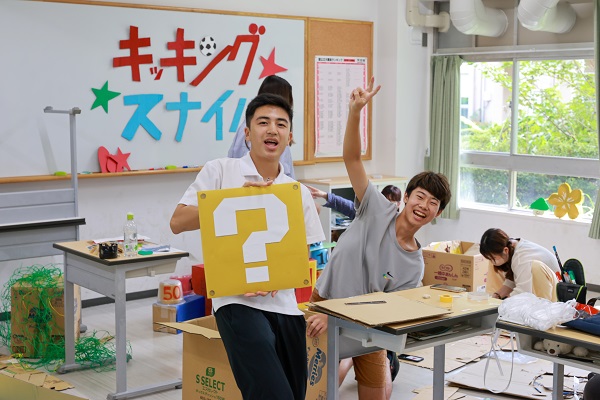

後夜祭の準備も着々と!各発表団体のリハで音合わせのイントロを聞いただけでも、盛り上がる!

後夜祭の準備も着々と!各発表団体のリハで音合わせのイントロを聞いただけでも、盛り上がる!

みなさんも探してみてください~(笑

みなさんも探してみてください~(笑