小野寺愛さんに聞く!地球9周を経て感じたこれからの食・自然・平和

早いもので3学期、、、秋の出来事を少しずつ振り返っていきたいと思います!

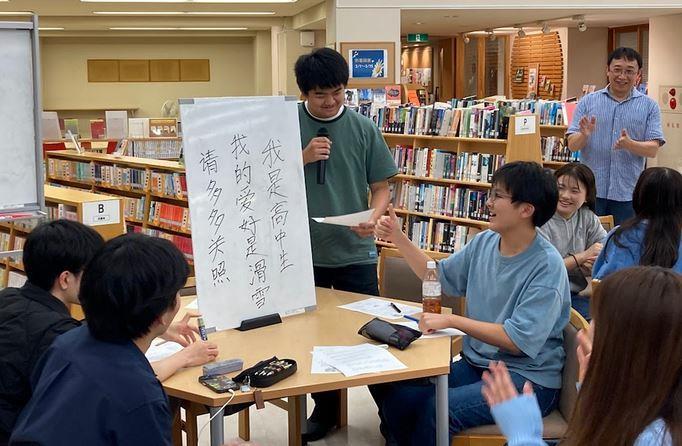

10月の放課後、日本スローフード協会理事で、エディブルスクールヤード・ジャパンのアンバサダー、さらに海と森を舞台にした保育園「うみのこ」と自然学校(学童保育)「黒門とびうおクラブ」の運営に関わっていらっしゃる小野寺愛さんをお招きして、世界の平和からスローフード、教育などさまざまなトピックについてお話を伺いました。

・・・

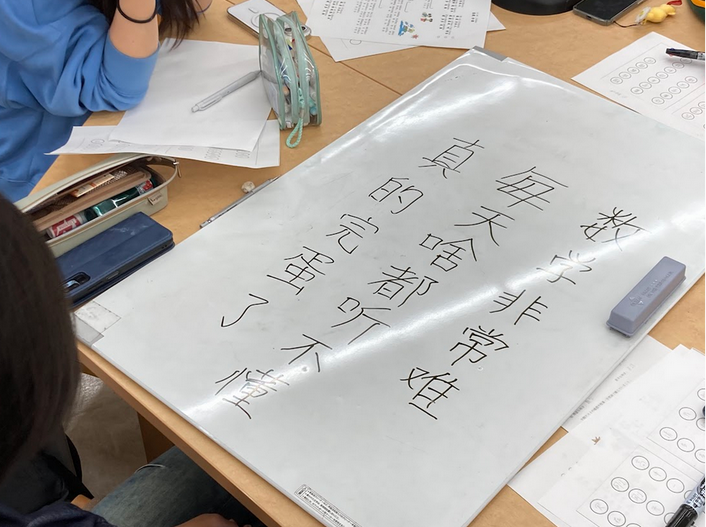

少し早めに会場に来てくださった小野寺さん。すでに生徒と気さくに話しはじめて盛り上がってる・・・

保育園や学童の経営、通訳・翻訳、映画のプロデューサー、スローフードに関わる活動と現在いくつもの役割を担っていらっしゃる小野寺さんですが、まずは20代のころ、国際交流NGOピースボートの職員として地球を9周(!)した中でのお話をしてくださいました。

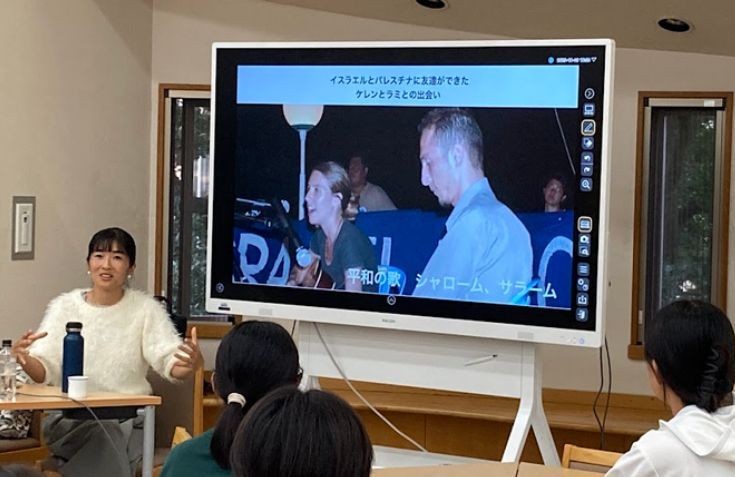

「どうしたら世界は平和になる?」と問いながら、寄港地での、そして船上での出会いを通して、現在の活動につながる「平和は子どもからはじまる」「グローバルな課題の答えはローカルなところにある」という思いにたどりついたという第1部のお話。小野寺さんの思考プロセスを一緒に世界の旅をしながらたどるようでとても印象的でした。

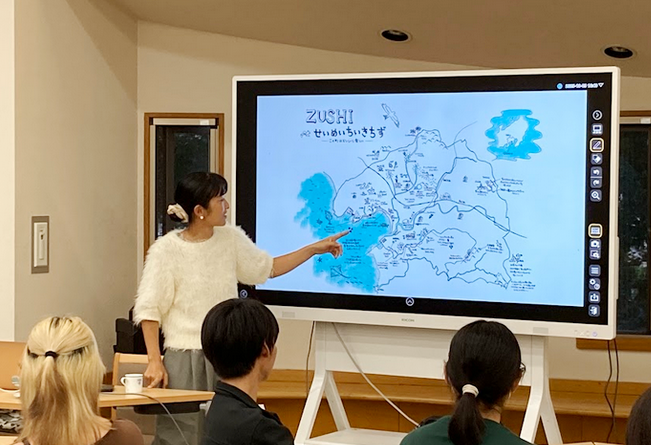

第2部では、現在、神奈川県逗子市で運営されている子どもたちの自然学校(学童)と保育園のお話をしてくださいました。米国で「オーガニックの母」と呼ばれ学校や子どもたちを巻き込んだ食育活動「エディブル・スクール・ヤード」を広めたアリス・ウォータース氏との出会いや、ご自身が母親になったことから、自分の子どもだけでなく「私たちの子どもたち」と一緒に、地元の自然と食を軸にしたいろいろな活動を日常的に行っている、とっても楽しそうな学童・保育園です。わかめの養殖や大豆を育ててみそ作りなど、自分もそんな保育園・学童行きたかった~!という生徒も続出。

低い食料自給率、環境破壊、漁業や農業の衰退といった課題の解決は、問題を単にそのまま子どもに伝えることではなく、自然の中で地元の農家さんや漁師さんとつながり、自然の恵みや自分たちが自然の一部であることを感じられる楽しい経験があってこそ、という考えがこうした教育活動の根本にあることも知ることができました。Sustainability(持続可能性)からRegeneration(環境再生)へ、というキーワードも、保育園や学童の具体的な取り組みから理解が深まりました!

最後は、小野寺さんが取り組んでいらっしゃるもう一つの分野、スローフードに関するお話を伺いました。小野寺さんが翻訳されたアリス・ウォータース『スローフード宣言~食べることは生きること』(We Are What We Eat - A Slow Food Manifesto)は、小野寺さんを講演会にお呼びするきっかけでもあり、この講演会の前に読んできた人もいました。ピースボートから『食べることは生きること』の映画制作に至るまで、さまざまなトピックについてお話してくださいましたが、小野寺さんのライフストーリーと併せて聞くことで、「なるほど!」と思えた瞬間がたくさんあったのではと思います。

質疑応答では、通訳や翻訳家として活躍する小野寺さんへ英語の勉強についてや、お米の高騰といったホットな話題まで、生徒の質問に答えてくださいました。お話の最後には、関連するイベントなども紹介してくださり、その後、実際に参加してきた生徒も。小野寺さんのお話からさらに学びが広がりました!

小野寺さん、お忙しい中、ありがとうございました!

☆This project was powered by the Japan ICU Foundation.

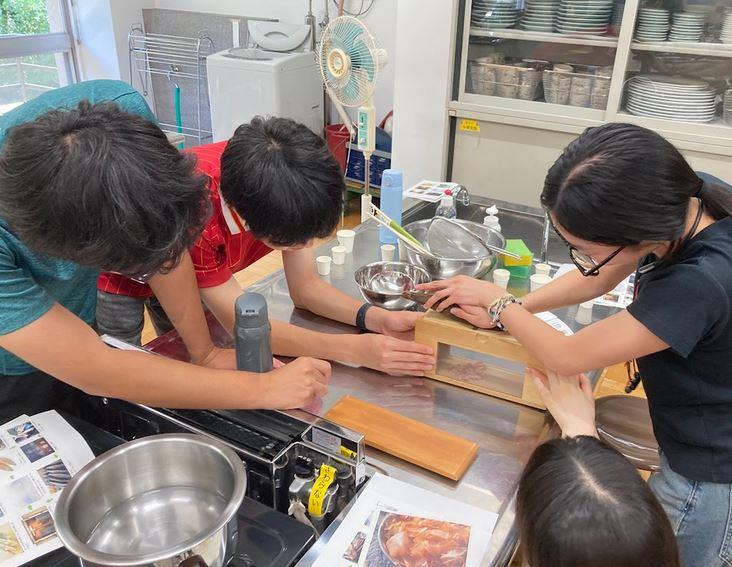

(4種類の出汁の飲み比べ↑)

(4種類の出汁の飲み比べ↑)

↑味噌も足してお味噌汁としても味見!

↑味噌も足してお味噌汁としても味見!

まずは前日に畑で収穫

まずは前日に畑で収穫

↑必死にオムレツをひっくり返す!

↑必死にオムレツをひっくり返す! ↑三者三様の方法でオムレツをひっくり返す!

↑三者三様の方法でオムレツをひっくり返す!