自分について考える「性教育」を学ぼう! @図書館講演会

ICUHS図書館では学期ごとにゲストスピーカーをお招きし、講演会を開催しています。

今年度の秋学期は、NPO法人ピルコン(PILCON)から講師の方をお呼びし、性教育について『自分らしく、自分を大切に生きるための性教育』というテーマで講演会とワークショップを行いました。

今回のこのテーマでの企画は、私たち生徒2人の働きかけで実現しました。日常生活の中で違和感を抱き、生きづらさを抱えていたことから性教育について強い興味を持った私たちは、それぞれに自分の思いを図書館担当の先生に話しに行きました。そして、春学期から図書館の先生や司書の方と一緒に長い時間をかけて話し合いを重ね、熱い想いでこの講演会をつくり上げました!

「性教育」と聞くと保健体育の授業や、なんだか恥ずかしいようなイメージを連想するかもしれません。

でも実は、性教育は「命の授業」とも言われ、自分との向き合い方や相手との関わり方などを学ぶ" 私たちが自分らしく生きるため"に欠かせないものなんです!

性の知識に加え、人権や人間関係、幸福に生きるためのスキルなど性教育の持つ意義は多岐に渡ります。今の私たちは、高校在学中に成人を迎える人もいます。それは一人の大人として一歩を踏み出すということであり、人生の大事なターニングポイントとなります。 だからこそ今、性教育を学ぶことに意味があると考えました。今回の講演会はそんな性教育に興味を持ってもらい、必要な時に正しい情報や頼れる機関にアクセスできるきっかけになれたらとの思いで企画しました。

今回の講師として来てくださったNPO法人PILCONは「人生をデザインするために性を学ぼう」をスローガンに掲げています。「性の価値観や経験は人それぞれ」「無理せず自分のペースで話を聞く」というイントロから会が始まり、リラックスしたムードで講演を楽しむことができました。

セクシュアリティや、意外と学ぶ機会のないデートDVなど、たくさんのトピックを経験談やロール プレイングを交えながら教えていただきました。

「知っていたつもりだったけど、意外と知らなかった!」との声が参加者から聞かれました。 性に関する情報が氾濫してる今だからこそ、今回の講演会の意義を感じられました。

講演会後は有志の生徒が残り、PILCONの方が持ってきてくださった避妊具や検査キットを実際に触ったり、カルタを使って体験しました。和やかな雰囲気でみんなで話せたことがとても楽しく、印象に残っています!

講演会後は有志の生徒が残り、PILCONの方が持ってきてくださった避妊具や検査キットを実際に触ったり、カルタを使って体験しました。和やかな雰囲気でみんなで話せたことがとても楽しく、印象に残っています!

講演会当日はもちろん、企画や準備の段階から考慮しなければならないことや深く考えて話し合うことが求められる場面が多く、これからの自分の糧になるような経験になりました。講演会を通じて、改めて自分と相手の心と身体を尊重することの大切さについて考えさせられました。

また、私が今回の講演会を主催して学んだことは、自分の「やりたい!知りたい!」という思いを言葉や行動で示せば、必ずそれを拾ってくれる大人や、共に走ってくれる友達がICUHSにはいるということです。

今回のこの経験を生かして、もっと私たちの生活に寄り添った性教育を校内で行うために活動していきたいと思います。

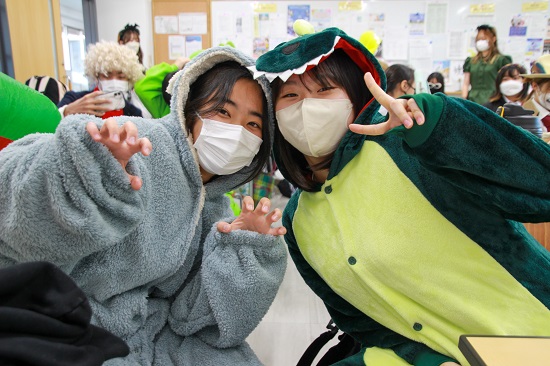

今年は200人以上が参加し、いくつかのグループに分かれて大学構内を巡り、キャンパス内にはクリスマスの喜びが溢れました。

今年は200人以上が参加し、いくつかのグループに分かれて大学構内を巡り、キャンパス内にはクリスマスの喜びが溢れました。

晴天に恵まれて、3階渡り廊下は最高の撮影スポットに!

晴天に恵まれて、3階渡り廊下は最高の撮影スポットに! 1年生の教室からはキョンシーたちが、ぞろぞろと出てくる、出てくる・・・

1年生の教室からはキョンシーたちが、ぞろぞろと出てくる、出てくる・・・

空き時間に早弁しているは、SAWTチーム。午後の出動に備えて一足先に腹ごしらえね。

空き時間に早弁しているは、SAWTチーム。午後の出動に備えて一足先に腹ごしらえね。

ハリーポッター仮装なら、毎日でもいいよ(教員目線・笑

ハリーポッター仮装なら、毎日でもいいよ(教員目線・笑 血染めのナースや悪魔もちゃんと勉強してま~す!もちろん、姫さまも!

血染めのナースや悪魔もちゃんと勉強してま~す!もちろん、姫さまも!

鉄道開業150周年!に、明治のハイカラさんがよく似合うー

鉄道開業150周年!に、明治のハイカラさんがよく似合うー 忍たま!

忍たま!

初音さんの本気度、ヤバい!

初音さんの本気度、ヤバい! 今日一日、みんな思い思いの場所で、最終下校近くまで撮影会が続いていました~

今日一日、みんな思い思いの場所で、最終下校近くまで撮影会が続いていました~

走力はもちろん、素早くジャンプするにはクラス全員の息の合ったチームワークが必要。

走力はもちろん、素早くジャンプするにはクラス全員の息の合ったチームワークが必要。

でも、声援を受けて力を振り絞る!!

でも、声援を受けて力を振り絞る!!

体育祭実行委員の放送部の人も、午前の部を無事に終えてホッと。

体育祭実行委員の放送部の人も、午前の部を無事に終えてホッと。

演舞の人数は少ないですが、熱量と完成度は半端ない!

演舞の人数は少ないですが、熱量と完成度は半端ない!

実況放送にも熱が入ります!

実況放送にも熱が入ります! バトンワークが一番大事なことをみんなよく知っています。

バトンワークが一番大事なことをみんなよく知っています。

総合優勝の発表!!校長から大きなトロフィーを受け取ります!

総合優勝の発表!!校長から大きなトロフィーを受け取ります! そして、今日一番の笑顔!!

そして、今日一番の笑顔!!

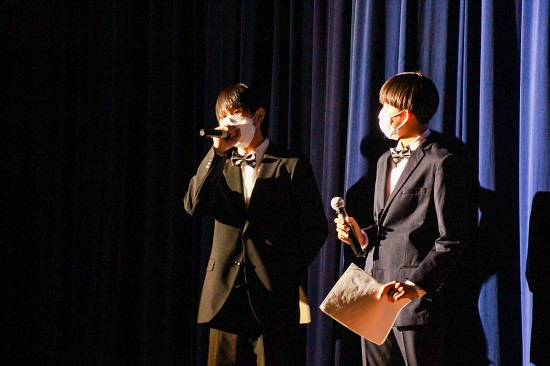

トップバッターは2年生の縦ノリ・パフォーマンスで、いきなりトップ・ギアへ!

トップバッターは2年生の縦ノリ・パフォーマンスで、いきなりトップ・ギアへ!

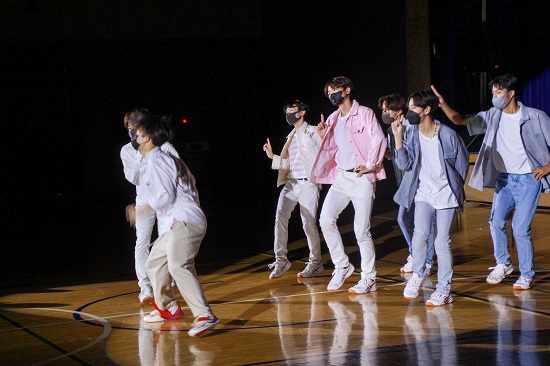

官能的な3年生のダンスデュオに、カッコよく決めたのは2年生ダンスユニット。

官能的な3年生のダンスデュオに、カッコよく決めたのは2年生ダンスユニット。

音響のPA隊も職人的に手際よくミキシングしてゆきます。

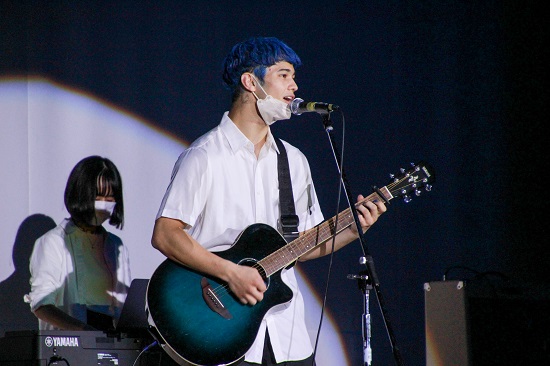

音響のPA隊も職人的に手際よくミキシングしてゆきます。 さあ、いよいよ佳境!3年生バンド&ダンスが一気にたたみ掛け!しっとり聞かせて、叫んでのせて、大とりは3年生ダンス部ユニットのマジなやつ!痺れた~

さあ、いよいよ佳境!3年生バンド&ダンスが一気にたたみ掛け!しっとり聞かせて、叫んでのせて、大とりは3年生ダンス部ユニットのマジなやつ!痺れた~

に、続いてグランドフィナーレ!!

に、続いてグランドフィナーレ!!