課題探究講座「会いたいプロジェクト」:出汁取り教室

3年生の選択科目「課題探究講座」を取っている生徒が、高校生の今だからこそ「会いたい!」と思った人を高校にお呼びする「会いたいプロジェクト」。うまみの探究を深めるべく、出汁取り教室を開催した生徒の報告です。

ーーーーーー

7月某日、 かつお節問屋タイコウさんから、大塚さんを講師にお迎えして、ICUHS生のための出汁取り教室を実施しました!

期末テスト最終日にもかかわらず、約20名もの参加者が集まり、日本の食文化や、かつお節をはじめとする出汁食材について学び、味わい、体験することができました。

大塚さんは、タイコウで社長を務めていらっしゃる、かつお節コーディネーターです。今回は、「日本を代表する4種の出汁」「かつお節ができるまでの工程」についてお話いただき、実際にかつお節を削る体験も行いました。

まず、「昆布」「かつお節」「煮干し」「干し椎茸」の4種の出汁が、どのように使われるようになったのか、主にどんな場所で使われていたのかをお聞きし、歴史的背景や地域との深い関わりを学びました。今でも食材の産地や用途が、昔の文化を受け継いでいることを知り、驚きの声が上がる瞬間も。

(4種類の出汁の飲み比べ↑)

(4種類の出汁の飲み比べ↑)

次に、かつお節がどのように作られるかを学びました。皆さんは、カツオが燻製される前、「骨抜き」「籠立て(かごだて)」という細かい作業にも職人が関わっていることを知っていましたか?

※籠立てとは、「煮籠(にかご)にサクを立てる(形よく整えて置く)」作業で、鰹節の仕上がりの形に大きく関わってくる重要な工程。

もしかしたら、かつお節が、カツオを煮て、燻して、休ませてカビをつけて...という長い工程を経てできていることを知らなかった人もいるかもしれません。実際は、これよりずっとずっと手間と時間がかかっています。作る人によって、かつお節の味や形にも違いが出るそうです。

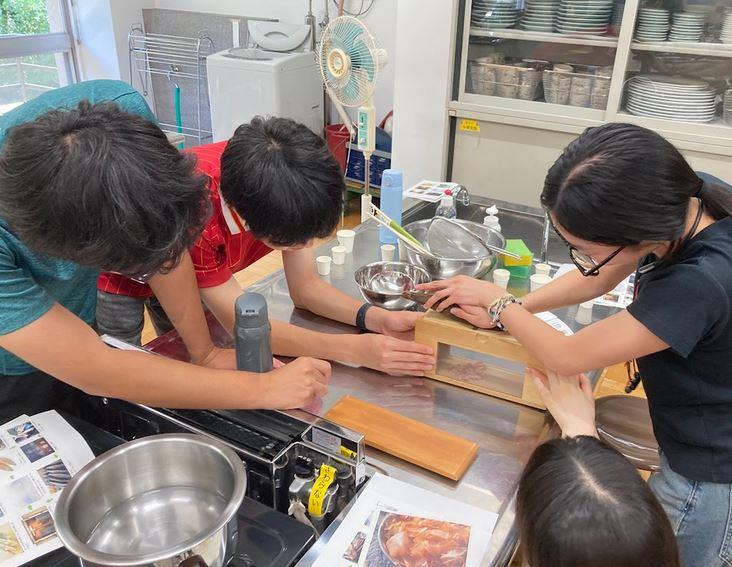

最後は、かつお節削り&出汁取り体験です!かつお節削り器に触れるのが初めての人もたくさんいましたが、全員が無事に削ることが出来ました。今でこそ見かける機会が少ないかつお節削り器ですが、昔は日常的に家庭でも使われていたそうで、先生方は特に削るのに慣れていました笑

また、削ったかつお節から出汁を取り、他の出汁と合わせて味の比較を行いました。

「ここのグループのかつお出汁、味が違う!」「私は煮干しとかつお出汁のコンビが好きだな〜」など、それぞれの出汁の特徴や、自分の好みをみんなで共有しながらそれぞれが自由に出汁と触れる機会ができ、楽しく、出汁について学ぶことが出来ました!

↑味噌も足してお味噌汁としても味見!

↑味噌も足してお味噌汁としても味見!

使いきれなかった鰹節や出汁を持ち帰って家でもうどんや丼などの料理を楽しんだ人もいました。

短い時間にさまざまな体験と学びの機会を用意してくださった大塚さん、本当にありがとうございました!