OICU 夏野菜を使ってスパニッシュオムレツとベリーマフィンを作ろう!

こんにちは。ICU高校の畑で作物を育てる団体 NO 農 NO LIFE!(略して農ライフ)のメンバー兼、料理活動「OICU(おいしーゆー)」のリーダーを務めている、りんです。

7月某日、2025年度初のOICU企画を開催することができました。OICUとは、農ライフで自分たちが育てた作物を収穫し、自分たちでおいしく調理する活動です。今回は、ICUHSの畑で育てたじゃがいも・ミニトマト・バジル・にんにく、そしてICUHS果樹園のブルーベリー、ブラックベリーを使い、スパニッシュオムレツとブルーベリーマフィンを作りました。(ついでに収穫できたキュウリの塩もみとシシトウ焼きも!)

まずは前日に畑で収穫

まずは前日に畑で収穫

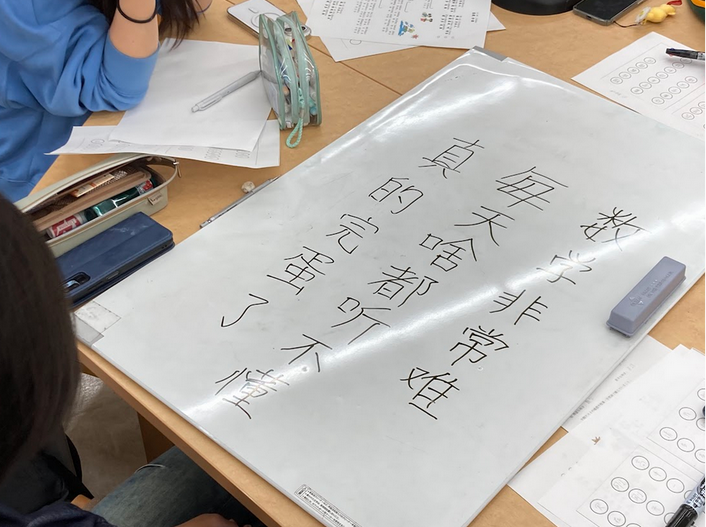

開催は前から決まっていましたが、私自身がOICU企画を担当するのは初めてだったため、本格的に動き始めたのは2週間ちょっと前でした。しかも春学期の期末テスト期間と重なってしまい、準備はなかなか大変でした。

そんな中、もう一人の企画者である3年生のKちゃんが、企画書の作り方を丁寧に教えてくれたり、一緒にレシピを探したり、家で試作までしてくれたりと、大きな力になってくれました。農ライフの担当の先生方、そして家庭科の先生も、必要なことや改善点を親身にご指摘くださいました。

前日には、OICUの理念「学校の畑で育てた野菜をただ収穫して終わるのではなく、自分たちの手で調理し、味わい、学ぶところまでを体験する」に基づき、メンバーと一緒にじゃがいも、ミニトマト、ブルーベリーに加え、予定にはなかったけれどたくさん実っていたししとうや緑のパプリカ、きゅうりも収穫しました。当日の朝、Kちゃんとスーパーで買い出しを行い、先生が車で食材を学校まで運んでくださいました。

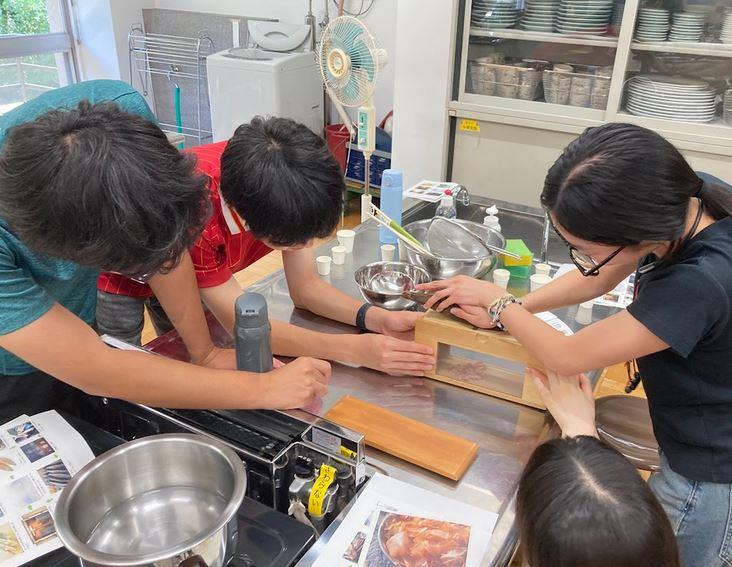

調理では、マフィン班とオムレツ班に分かれて、それぞれの班が協力しながら調理を進めてくれました。各班ともレシピ通りにおいしそうに仕上げていて、特にサプライズで用意した大容量のアイスクリームはマフィンとの相性も良く、みんなとても喜んでくれました。

調理の時間には、思わぬハプニングもいくつかありました。オムレツをひっくり返すのに失敗してしまったり、思っていた以上に調理に時間がかかってしまったり。でも、そうした出来事も含めて、みんなが笑顔で楽しんでいました。

↑必死にオムレツをひっくり返す!

↑必死にオムレツをひっくり返す!

↑三者三様の方法でオムレツをひっくり返す!

↑三者三様の方法でオムレツをひっくり返す!

マフィン班とオムレツ班に分かれて、それぞれがレシピを見ながら協力して作業を進めていました。料理に慣れていない人も、積極的に調理に参加していました。調理の合間には「この切り方でいいかな?」「めっちゃいい匂いしてきた〜!」といった会話が飛び交い、班のメンバー同士が自然と打ち解けていく様子も見られました。

参加してくれたメンバーの中には、「自分たちの手で大切に育てた野菜だからこそ、より美味しく感じられた」「料理に使われている材料について、どうやって作られたのかな、どんな人が作ったのかな、と考えるようになった」など、これまでとは違った視点で食と向き合うきっかけになったという声もありました。

また、「OICUで料理のモチベーションが上がったので、家でも料理をしてみた」「その時に、食材を無駄にしないように感謝の気持ちを持って作ることができた」「食がこんなにもコミュニケーションの手段になりうるのだと実感した」など多くの感想が寄せられました。

今回、参加者のみんなが笑顔で調理をする姿を見たり、感想を読んだりし、この活動が、ただ料理をする場にとどまらず、心の変化や新たな気づきにつながる場にもなっていることを実感しました。OICUの理念が、今回しっかりと参加者の中に根づき、形になり、嬉しく思います。

レシピ決めや材料・道具のリストアップ、農ライフメンバーへの参加呼びかけ、企画書の作成など、準備には多くのことが必要でした。Kちゃんは期末テスト後に受験も控えていて大変な中、たくさん協力してくれましたし、先生方もサポートしてくださり、参加メンバーも当日の食器洗いや片付けまで協力してくれました。みんなの力があったからこそ、楽しく充実した企画になったのだと思います。

実は私は、年に一度料理をするかしないかというほど、普段あまり料理をしていません。ただ、調理以外の食に関わる分野にはずっと興味があり、「やってみたい」という思いが心の片隅にありました。そんな中、今年度のリーダー決めの際に、せっかくの機会だからと軽い気持ちでチャレンジしました。

準備段階では、やることの多さに押されて、「やっぱり私は料理じゃなくて別の食分野に興味があるのかも」と思い、投げ出したくなることもありました。。けれど、当日、みんなが笑顔で調理している姿を見たときに、「やって良かったな」と心から思いました。

今まで私は、自分の準備や工夫を通じて他の人に喜んでもらうことに、あまり関心がないと思っていました。でも今回、それが実は自分の好きなことなのだと気づきました。ベタでテンプレートな感想かもしれませんが、みんなの笑顔が見られて、本当に良かったです。楽しくて、心が温まり、癒された時間でした。こんな発見ができたのは、ICUHSだからこその経験があったからです。

秋学期のOICU企画では、3年生のKちゃんは引退するため、私が主体となっての開催になります。今回の経験を活かして、もっとみんなが楽しめるような企画をしたいと思います。

☆This project was powered by the Japan ICU Foundation.

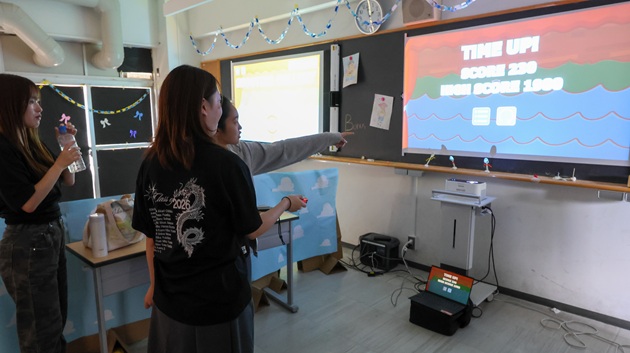

子どもたちに大人気だったのは、自分たちでプログラミングして製作したシューティングゲームの2-3。Nintendo Switchのコントローラーを使って、操作性も抜群!

子どもたちに大人気だったのは、自分たちでプログラミングして製作したシューティングゲームの2-3。Nintendo Switchのコントローラーを使って、操作性も抜群!

学祭の定番の一つ、茶道部の茶室・楓。今年も大盛況でした。

学祭の定番の一つ、茶道部の茶室・楓。今年も大盛況でした。 多目的室では、オーケストラ部とコーラス部が練習の成果を心を込めて奏でます。

多目的室では、オーケストラ部とコーラス部が練習の成果を心を込めて奏でます。

ノリノリの爽快なJAZZを奏でる器楽部。1年生にとっとは、初のソロを披露する場でもあります。

ノリノリの爽快なJAZZを奏でる器楽部。1年生にとっとは、初のソロを披露する場でもあります。

ロック部の演奏レベルの高さはお墨付き!

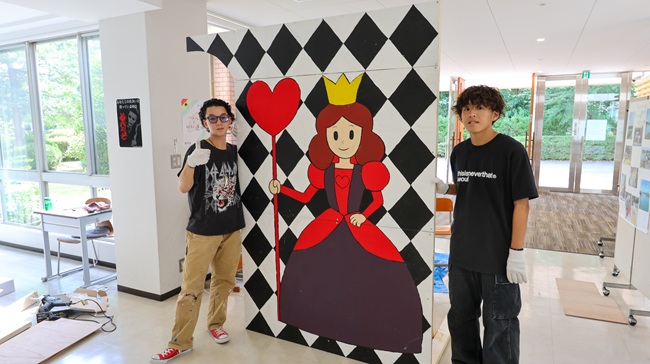

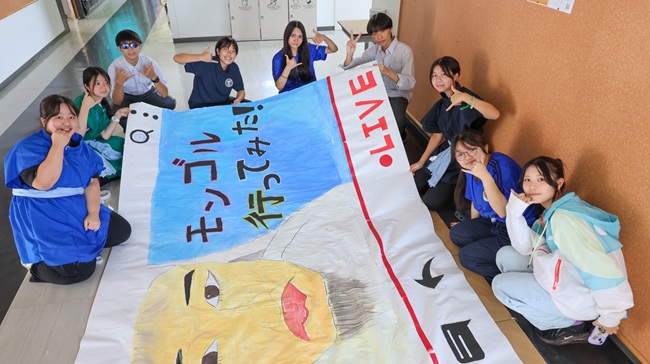

ロック部の演奏レベルの高さはお墨付き! Wonderlandで一番の人気は、やはりダンス部公演。総勢60名の部員たちによる創意工夫の演舞で、超満員のお客さんを魅了しました。

Wonderlandで一番の人気は、やはりダンス部公演。総勢60名の部員たちによる創意工夫の演舞で、超満員のお客さんを魅了しました。

また、フードバンクへの寄付を募る企画や、フェアトレードによる商品販売、古着のリサイクルを呼び掛ける企画もありました。

また、フードバンクへの寄付を募る企画や、フェアトレードによる商品販売、古着のリサイクルを呼び掛ける企画もありました。

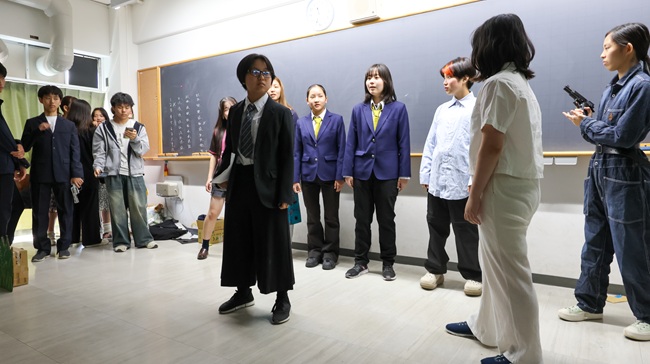

演技の確認をしながらの通し稽古も、これが最後。明日はいよいよ本番です!

演技の確認をしながらの通し稽古も、これが最後。明日はいよいよ本番です!

みなさん、どこに担任の先生がいるかわかりますか??

みなさん、どこに担任の先生がいるかわかりますか??

とはいえ、やはりまだちょっと恥ずかしさもありますよね。

とはいえ、やはりまだちょっと恥ずかしさもありますよね。

「〇年〇組に入ります・・・」と言った瞬間、同じ組の生徒たちからドッと歓声が上がります。この後すぐ、担任の先生と共に各自のホームルームへ行き、新しいクラスメートと実際に対面します。楽しみですね!

「〇年〇組に入ります・・・」と言った瞬間、同じ組の生徒たちからドッと歓声が上がります。この後すぐ、担任の先生と共に各自のホームルームへ行き、新しいクラスメートと実際に対面します。楽しみですね! 秋学期は3学期中最も長い学期になります。1、2年生にとっては学びも、クラブや委員会も一層充実することと思います。3年生にとってはICUHSでの学びが最も深まる83日間になると信じています。

秋学期は3学期中最も長い学期になります。1、2年生にとっては学びも、クラブや委員会も一層充実することと思います。3年生にとってはICUHSでの学びが最も深まる83日間になると信じています。

(4種類の出汁の飲み比べ↑)

(4種類の出汁の飲み比べ↑)

↑味噌も足してお味噌汁としても味見!

↑味噌も足してお味噌汁としても味見!

まずは前日に畑で収穫

まずは前日に畑で収穫

↑必死にオムレツをひっくり返す!

↑必死にオムレツをひっくり返す! ↑三者三様の方法でオムレツをひっくり返す!

↑三者三様の方法でオムレツをひっくり返す!